2013年6月16日 (日)

2013年6月 9日 (日)

学び

「学び」

ということを考える

「学びたいから学ぶ」

というのが本筋で当たり前で、自然なおこないのように思う。

「学びたいのに学べない」

というのは本当に悲しいことで、あってはいけないことだと思うが、

「学びたくないのに学ばせようとさせられる」

というのも子どもにとっては面白くなく、苦痛なことなんだろうと思う。

今の学校は積極的過ぎる。親切でありすぎる。

いわゆる「学校」というものがなかった時代でも教育というものは存在した。

そこでは教育を受けようという者たちの心構えも違った。

何が何でも習得したいという心構えがあり、その気持ちから教育というものがスタートしていたのではないか。

先週、日本で最初に出来たデモクラティックスクールと言うものに見学に行ってきた。

1968年にアメリカのマサチューセッツ州に出来たサドベリバレースクールを模範として作られた学校でここの学校も創立から15年という月日が経っていた。

そこでは子ども達の内なる動機を待ち、主体的な学びを応援するという姿勢で、いわゆるカリキュラムなどは存在せずに、子ども達の成長、気持ちにあわせて学習が行われる。

大きなトランポリンがあり、思わず汗ダクダクになるまで飛んでしまった。

泰ちゃんは不安そうな顔をしているが、「もっと、もっと」とおねだりしていた。

後半ではトランポリンで飛びながら、僕の腕でウトウトしだすという始末。

一見遊んでいるだけで過ごす1日。

近くで公立の中学校のチャイムがなり、そこで送られているであろう生活と

ここで送られている生活のあまりのギャップにおかし味と、問題意識を感じた。

子ども時代にとって大切なことはなんだろう。

劇的に社会が変化する中で、学校で行われていることの変化の無さというのは、これでいいのであろうかと考えてしまう。

それを一番感じているのは学校に通う子ども達かもしれない。

石遊びと水遊び

本を読むのは嫌いじゃない

本はなるべく図書館で借りて読むようにしているが、手元に置いておきたい本は買ってしまう。

ちょっとしたときに本棚から取り出して読み返す。

前回読んだときとはまた味わいが違ったりするから不思議なもんだ。

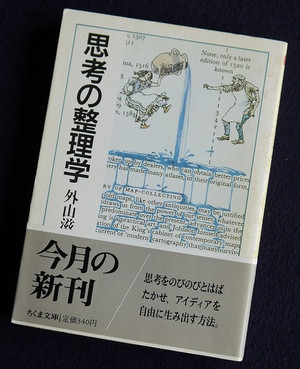

この週末はこの本を読んでいた。

自主的に学び解決していく人を飛行機人間

言われたことをこなしていくのが得意な人をグライダー人間

と例えて、今の学校はグライダー人間を大量に作り出していると著者は言う。

学校の在り方なんかを最近良く考える僕にとってまた爽やかな気付きを与えてもらった感じだ。

1986年に刊行された本書は今尚、色あせないで多くの支持を集めている。

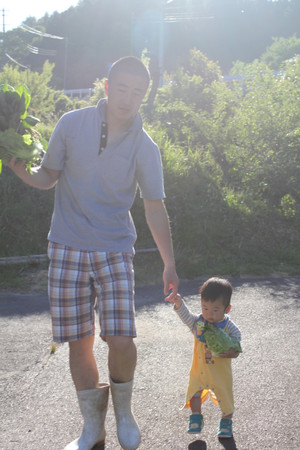

さて、前置きが長くなったが、今なおちゃんと泰ちゃんは東京の実家に帰省している。

寂しいは寂しいが、気兼ねの無い好き勝手な時間を送らせてもらっている。

前述の本の中で、著者は朝こそ様々な思考を巡らせるのには良いと説いている。

「朝飯前」とは、寝て疲れが取れた後、ご飯を食べる前の時間にクリアーな思考が生まれ、難しいと思われていた問題がスッと解決する

というようなことから、生まれた言葉ではないかと著者は大胆な論理を展開している。

著者はそのようなことから、朝飯を抜いて「朝飯前」の時間を長くするという工夫をしているらしい。

さらに「ブランチ」をとった後に昼寝をすることによって「朝飯前」の時間を1日に2回作り出すという工夫もしているらしい。

僕も改めてこの論理をこの週末2日実践している。

(単に1人で朝ごはんを作って食べるのがうっとおしいということもありますが。)

この週末で楽しんだのは

石遊び

と

水遊び

無造作に捨てられていた石を並べて花壇を作る。

庭木の株元に積まれていた石を一つ一つ取って移動させ並べていく。

なんてことは無い、それだけのことなのだが、やってみると面白くて止まらない。

どうしたら上手に積めるかな

どうしたら綺麗に見えるかな

重たい石を運ぶにはどうしたら良いのかな

なんて

なんの経済的恩恵も無い「仕事」がただただ面白くてしばらくそれに時間を費やす。

出来た花壇に土を入れて花の苗を生けてみる。

ちょっとずつ、ちょっとずつ、この空間と付き合っていきながらそれが良い空間になるように考え手を加え続けていく。

なおちゃんに

「しなければいけないことの優先順位を考えて」

と注意されながらもこの石遊びは面白くてなかなか辞められなかったのである。

【水遊び】

小学校のとき、雨が降ると校庭に川が出来、その流れを自分達で自由に変えながら作る、という遊びを飽きもせずにしたことがある。

梅雨に入ったと言うのにこの日照り

畑の作物が水を欲しているのは重々承知

ジョーロであげるのも大変だなって思ったときに、水路から水を引っ張ったら良いとの近所のおじいさんに導かれるように水をあててみた。

(今、野菜を作っている畑はもともと水田だったので、水路から水をひっぱってくることが出来る。)

どんどんと溝に水が流れていく

その様子を見ながら、ケニアにいたときに見た農場の畝間灌漑を思い出す。

ケニアのその地域も雨が少なく、水路から水をひいては、畝間に水を走らせ作物に潅水していた。

それならば順に畝に水が行くように高さを調整して畑を設計すれば水遣りもだいぶ楽になるんじゃないかって思った。

上手に土と付き合っていきたい

上手に自然からの恩恵を授かりたい

そんな人になれたら良いな。

ゆっくりとそんなことを考えることが出来たこの2日間でした![]()

2013年5月27日 (月)

春の喜び

表現

優しく温かい文章

そして大自然の中に息づく野生動物の写真

大好きな星野道夫さんの写真が鳥取に来たので見に行ってきました。

妻の直子さんともお話が出来ました。

ガイアシンフォニーの3番(星野道夫さんが登場する回)に出てくる大好きなおじちゃんビル・フラーの話も聞けました。もう数年前に他界されたらしいですが。

久しぶりに、改めて星野道夫さんの作品に触れると、

「あぁ、やっぱりこっちだ」

とある一定の方向を指し示されるような気がします。

まっすぐで まっすぐで

僕もまっすぐに生きていきたい。

鳩に大喜び 興味深深

友だちが小さな食堂でライブ

鳥取に出たときにはかなりの確率で寄る「かろいち」という魚市場

この日も閉店間際にいったらたくさんおまけしてくれました![]()

山に住む僕らにはかなり熱いデート(?)スポットです![]()

ぶり

いか

めかぶ

魚が嬉しいです![]()

畑の横に石を積んで花壇にしようかと考えています。

石の面を見ながら積んでいきます。

久しぶりの石遊びです★

すぐに泰ちゃんが真似し始めました。

大豆の隣にトマトが出てきました。

こういうこぼれダネが面白いです。

2013年5月19日 (日)

直接トイレやお風呂に行きたいから

日曜日

雨![]()

どうだん祭を楽しみにしていた人たちにとっては生憎の雨

だけど、畑の作物たちは嬉しそうでした![]()

家の最大のキーポイントであるだろう水周り

今のままの間取りだと一度土間に下りないとトイレやお風呂に行けない・・・

ということで玄関入ってすぐの壁を抜くことに決めていました。

午後、お父さんお母さんが遊びに来てくれたことをきっかけに改修も一気にスピードアップ

ついに壁を抜くことにしました。

ついでに牛小屋の天井裏もきれいにしておきました

丸ノコで壁を切り抜いていきます

貫通の握手![]()

チェーンソーも使いました

レベルは玄関の床高に合わせようという話でしたが、階段の1段目の造作を僕が気に入っていて残すか残さないかで迷いました。

一枚の板を目を合うように加工していて、とても綺麗だったから

結局それでも、この段差は邪魔になるとのことで取り去る決断をしました。

さようなら

また綺麗な1段目として復活させるからね

隣の部屋から恐る恐る覗く泰ちゃん

お母さんに泰ちゃんを見ていてもらったのでだいぶはかどりました![]()

ここに扉をつけてトイレやお風呂へと向かいます。

泰ちゃんのお風呂![]()

実際入ってみて大きさを確認

ずっとずっと悩んだけれど、やっぱりもうちょっと大きいお風呂を作ることに(入れることに)しました。

この五右衛門風呂も残しつつ・・・

使っていないシンクをもらってきました。

和紙も貼りました。

だいぶ印象が変わります。

週末のお遊び。

楽しいです![]()

夏の匂いと緑

暑くなってきましたね![]()

「山が新緑ではなくてもう夏の緑だね」

車の窓から見える山を見てなおちゃんが言いました。

「夕方の匂いが夏の夕方のそれだ」

夕方近所を散歩しながらなおちゃんが言いました。

昨日は智頭のどうだん祭に行きました。

右手にフランクフルト 左手にからあげ

肉 肉 肉 ![]()

左手にからあげ

気候も温暖になり、本格的におむつを外しにかかっています。

だんだんとベビーサインで知らせてくれるようになってきているような気がします。

(空振りのときや、事が済んでから知らせてるみたいなこともありますが・・・。)

おまるでする習慣がついたらいいな![]()

仲良くしてくれるお隣の兄弟

この日は「僕の歌を聞いて![]() 」

」

と、ギター・ハーモニカ・太鼓を身にまといやってきました。

ギターとハーモニカで演奏する人は何人も知っていますが、それに太鼓をプラスした人は初めて見ました。

彼の音楽を聴いてからこの日は出勤![]()

おかげさまで愉快な毎日です。

新しく買った古いお家も週末ごとに行っては手入れしています。

友人たちにも見てもらいながら色々アドバイスもらっています。

この日は、見てもらった後にみんなで晩ご飯。

手打ちそば

アナグマのステーキ

米粉とゆでた野菜で作ったかにクリームコロッケ

大根餅

畑直どれのさらだ

自然栽培のお米

・・・・などなど

とても贅沢な食卓

ほんとに素敵な人たちに囲まれて幸せです![]()

2013年5月12日 (日)

和紙を貼る

リビングは漆喰を塗ることにしました。

それでとりあえず寝室となる部屋には先日Fさんから頂いた因州和紙を貼らせてもらうことにした。

荒壁に直接和紙

障子のり320g(1袋)

水320cc

木工ボンド100g

を混ぜ合わせてのりを作る

大人がやっていることをすぐに真似したがります

自分で脚立の一番上まで登ってきます。

天板に立っての作業は禁止と書いてありますがお構いなしです![]()

1つの壁で障子のり2袋消費してしまいました。

次回からは和紙にべっとりのりをつけて壁にはつけないというやり方でやってみようと思います。

色々やってみて勉強です。

左官さんのMくん曰く「壁で全然違う」らしいので、色々試してみましょう。

自分達でやってみると色々経験になるし、勉強にもなります。

漆喰はアルカリ性の性質で、細菌やカビの発生を予防できる天然の防カビ抗菌剤であるらしい。

トイレなどの壁は珪藻土にすると匂いを良く吸収してくれるらしい。

(木炭の5~6000倍という超微細多孔質構造のため)

へぇ![]()

畑がちょっとずつ賑やかになってきています。

あとは、黒豆・小豆・サツマイモ・カボチャをこっちの畑に育てたいなと考えています。

ストーブの掃除もしました。

連休いっぱいまで使用しました。

今シーズンは乾いた薪を使えたので、ススも貯まることなく、シーズン1回の煙突掃除で済みました。

なおちゃんがストーブを花でねぎらってくれました。

なおちゃん曰く「今年はパンジーが調子良い」とのこと。